A股惊变!谁在导演红绿交响?资金暗流涌动,掘金机会藏何处?

摘要:

A股迷雾:红与绿的交响,谁在奏乐?指数的“原地踏步”与成交量的“欲言又止”今日A股的表现,用“波澜不惊”来形容都显得有些夸张。沪指勉强维持在3367点附近,深证成指和创业板...

摘要:

A股迷雾:红与绿的交响,谁在奏乐?指数的“原地踏步”与成交量的“欲言又止”今日A股的表现,用“波澜不惊”来形容都显得有些夸张。沪指勉强维持在3367点附近,深证成指和创业板...

A股迷雾:红与绿的交响,谁在奏乐?

指数的“原地踏步”与成交量的“欲言又止”

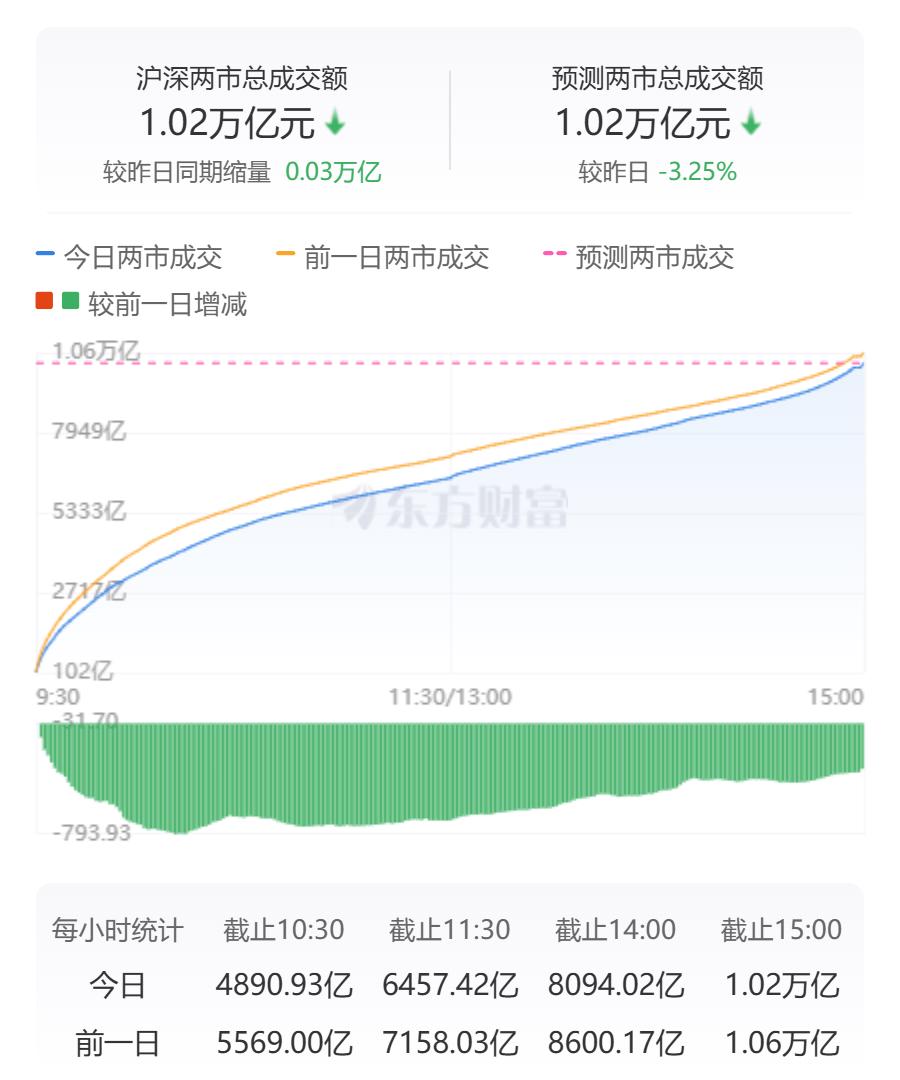

今日A股的表现,用“波澜不惊”来形容都显得有些夸张。沪指勉强维持在3367点附近,深证成指和创业板指则象征性地向下“试探”了一下。这种微弱的波动,与其说是市场在寻找方向,不如说是资金在观望,在犹豫,甚至在…装睡?成交量微微缩减,区区31亿的差距,与其说是市场情绪的真实反映,不如说是多空双方都不愿意率先打破这种微妙的平衡。

要知道,A股市场向来不缺乏故事,也不缺乏热点。但今天的盘面,却像一潭死水,让人看不到一丝涟漪。这种平静,是暴风雨前的宁静?还是长期低迷的预兆?恐怕谁也说不清楚。但可以肯定的是,这种“原地踏步”的行情,对于追求高收益的投资者来说,无疑是一种煎熬。

结构性行情:一场精心策划的“美丽误会”?

如果说指数的“原地踏步”让人感到压抑,那么结构性行情则更像是一场精心策划的“美丽误会”。超过3500只股票上涨,逾120只股票涨停,这数据看起来很诱人,对吧?但仔细一看,涨幅居前的,要么是航运港口、化纤行业这类周期性板块,要么是美容护理、食品饮料这类防御性板块。真正代表经济转型升级方向的科技股,却表现平平。

这种结构性行情,与其说是市场对未来经济的乐观预期,不如说是资金在存量博弈下的无奈选择。高位抱团股继续被追捧,并购重组概念股也跟着鸡犬升天。但这些热点,缺乏持续性,更缺乏逻辑支撑。它们更像是资金在寻找短期避风港,而非对长期投资价值的认可。

说白了,A股的结构性行情,就是一场“强者恒强,弱者更弱”的游戏。少数板块和个股在资金的推动下不断上涨,而大多数股票则被边缘化,甚至被遗忘。这种行情,对于普通投资者来说,无疑是充满挑战的。因为一不小心,就会成为“美丽误会”中的牺牲品。

资金的潮汐:行业板块的“冰与火之歌”

化纤行业的“逆势而上”:真需求还是“炒作”?

在A股市场这片瞬息万变的海洋里,资金的流动就像潮汐,涌向哪里,哪里就掀起波澜。今天,化纤行业似乎成了幸运儿,以5.97亿的净流入傲视群雄。但问题是,这种“逆势而上”究竟是真实需求的反映,还是游资的“炒作”?

要知道,化纤行业是典型的周期性行业,其景气度与宏观经济息息相关。在全球经济下行压力加大的背景下,化纤行业的需求真的能保持强劲增长吗?或者说,这仅仅是某些资金借着“新材料”、“高端制造”等概念,进行的一场“击鼓传花”的游戏?

更何况,A股市场向来不缺乏“概念炒作”。某些资金往往会选择一些基本面并不扎实,但想象空间巨大的行业或个股进行炒作,吸引散户跟风,最终实现自身利益的最大化。化纤行业的“逆势而上”,会不会也是这种“炒作”的翻版?

房地产的“垂死挣扎”:政策的“回光返照”?

如果说化纤行业的上涨还存在一些争议,那么房地产板块的集体走强,则更像是“垂死挣扎”。华夏幸福、华远地产、沙河股份等一众地产股涨停,看起来很热闹,但仔细想想,这又能持续多久?

要知道,房地产行业正面临着前所未有的困境。高库存、高负债、销售下滑…一系列问题像一座座大山,压得开发商喘不过气来。虽然政府出台了一系列救市政策,但这些政策真的能扭转乾坤吗?

更何况,A股市场对房地产行业的态度向来谨慎。毕竟,房地产行业的“黄金时代”已经过去,未来的发展空间十分有限。即使短期内受到政策刺激,出现一波上涨行情,也很难改变其长期下行的趋势。

因此,房地产板块的集体走强,更像是政策的“回光返照”。它或许能给开发商带来一丝喘息之机,但却无法改变其“日薄西山”的命运。

航运的“一枝独秀”:全球贸易的“虚假繁荣”?

与房地产的“垂死挣扎”不同,航运板块的强势则更像是一种“一枝独秀”。宁波海运、连云港、珠海港等航运股纷纷涨停,似乎预示着全球贸易的繁荣。

但问题是,在全球经济下行,地缘政治风险加剧的背景下,全球贸易真的能保持强劲增长吗?或者说,这仅仅是一种“虚假繁荣”?

要知道,航运业的景气度与全球贸易息息相关。如果全球贸易持续低迷,那么航运业的繁荣也只是昙花一现。更何况,航运业还面临着运力过剩,环保压力加大等诸多挑战。

因此,航运板块的“一枝独秀”,更像是一种“虚假繁荣”。它或许能给航运企业带来一些短期收益,但却无法改变其长期面临的困境。

政策的“温柔陷阱”:估值低位与增长压力的“两难”

证监会的“信心喊话”:A股估值真的“便宜”吗?

证监会副主席李明在深交所全球投资者大会上高调宣称,A股估值处于相对低位,沪深300市盈率远低于境外市场主要指数,配置价值凸显。这番话听起来很提气,但仔细琢磨,却总觉得哪里不对劲。

首先,估值低位是事实,但“便宜”与否,却是一个相对概念。A股市场长期以来存在“估值陷阱”,市盈率低并不代表投资价值高。很多时候,低估值只是因为公司基本面差,缺乏成长性,或者面临巨大的经营风险。拿这些“烂苹果”来证明A股的投资价值,未免有些牵强。

其次,境外市场估值高企,本身就存在一定的泡沫。拿A股和这些“泡沫”市场相比,并不能真正反映A股的投资价值。更何况,A股市场长期以来存在“政策市”的特征,市场走势往往受到政策干预的影响,估值体系也与境外市场存在差异。

因此,证监会的“信心喊话”,更像是一种“维稳”手段。它或许能提振市场情绪,吸引一些增量资金,但却无法真正改变A股的投资逻辑。

统计局的“数据游戏”:增长的“水分”有多少?

国家统计局发布的数据显示,4月份国民经济顶住压力稳定增长,多项经济指标表现亮眼。但这些数据背后,究竟有多少“水分”?

要知道,统计数据往往存在一定的滞后性,无法完全反映当前经济的真实情况。更何况,统计方法也存在一定的局限性,容易受到人为因素的干扰。

例如,规模以上工业增加值同比增长6.1%,但中小企业的经营状况如何?社会消费品零售总额同比增长5.1%,但消费者的真实感受如何?这些数据,我们无从得知。

因此,对于统计局发布的数据,我们不能盲目乐观,更不能轻信。我们需要结合实际情况,进行独立思考和判断,才能真正了解经济的真实状况。

并购重组的“暗度陈仓”:谁是真正的受益者?

证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》,进一步松绑并购重组,鼓励跨界并购,简化审核程序。这看似是利好消息,但背后却隐藏着不少风险。

要知道,并购重组是一把双刃剑。如果运作得当,可以提升上市公司的竞争力,实现资源优化配置。但如果运作不当,则可能导致利益输送,损害中小股东的利益。

更何况,A股市场存在不少“忽悠式重组”、“跟风式重组”。一些上市公司借着并购重组的名义,进行内幕交易,操纵股价,最终损害投资者的利益。

因此,对于并购重组,我们需要保持警惕,认真分析其背后的逻辑和风险,避免成为“暗度陈仓”的牺牲品。

机构的“左右互搏”:策略报告背后的“利益博弈”

银河证券的“防御反击”:红利板块的“避风港”?

中国银河证券建议关注红利板块,理由是外部环境不确定性加大,红利板块业绩确定性较强,股息回报稳定,具备防御属性。这番说辞听起来似乎很有道理,但实际上却充满了机构的“小心思”。

要知道,红利板块通常是传统行业,缺乏成长性,股价波动较小,适合风险偏好较低的投资者。但对于追求高收益的机构来说,红利板块的吸引力并不大。除非…机构提前布局了红利板块,需要借助研报来吸引散户跟风,抬高股价。

更何况,A股市场向来存在“风格轮动”的现象。当市场风险偏好较高时,科技股、成长股会受到追捧;而当市场风险偏好较低时,红利板块则会成为避风港。银河证券此时推荐红利板块,或许只是在为未来的“风格切换”做准备。

华泰证券的“哑铃配置”:红利、内需与科技的“三角恋”?

华泰证券提出了“红利+内需+科技”的哑铃型配置策略,认为A股仍处于库存周期弱企稳,产能周期继续出清的阶段,向上弹性待改善。这种策略听起来很平衡,但实际上却是一种“骑墙”策略。

要知道,红利、内需和科技是三种截然不同的投资方向,分别代表着防御、稳定和成长。将这三种风格混合在一起,看似分散了风险,但实际上也降低了收益。这种“哑铃配置”,更像是机构在 uncertain market conditions 下的一种 compromise。

更何况,华泰证券在推荐具体行业时,也显得模棱两可。例如,科技内部,AI 和军工电子若调整仍可中期布局;内需内部,航空、饮料乳品等建议超配。这些建议,缺乏明确的指向性,更像是为了迎合市场情绪而做出的 superficial recommendations。

中信证券的“基准迷思”:公募基金的“镣铐”?

中信证券认为,市场对于公募考核新规以及回归基准行业配置的讨论存在误区,并指出沪深300、中证800以及A500作为全市场基金基准都存在局限性。这番话看似客观公正,但实际上却是在为公募基金的“利益”辩护。

要知道,公募基金是A股市场的重要参与者,其投资行为对市场走势有着重要影响。如果公募基金都按照基准进行配置,那么市场将会失去活力,创新型企业也难以获得资金支持。

更何况,公募基金的考核机制存在问题。如果只看重短期业绩,那么公募基金就会倾向于追逐热点,进行短期炒作,而不是真正关注企业的长期价值。中信证券此时为公募基金“开脱”,或许只是为了维护其自身利益,避免公募基金受到 too much restrictions。

申万宏源的“逆向思维”:公募基金的“阳奉阴违”?

申万宏源认为,公募持仓向业绩比较基准靠拢未必是普遍趋势,公募基金产品策略既要契合监管导向,也要与市场环境和渠道偏好相适应。这番话看似有道理,但实际上却是在暗示公募基金可能会“阳奉阴违”。

要知道,监管层希望公募基金能够回归本源,关注长期投资价值,而不是进行短期炒作。但公募基金的生存压力很大,需要迎合市场情绪,才能吸引投资者。如果公募基金完全按照监管要求进行投资,那么可能会失去市场竞争力。

更何况,公募基金的渠道偏好也很重要。如果渠道倾向于推荐某些特定行业的基金,那么公募基金也会倾向于投资这些行业,即使这些行业并不符合监管要求。申万宏源此时暗示公募基金可能会“阳奉阴违”,或许只是在为未来的市场变化埋下伏笔。

还没有评论,来说两句吧...